確かに「書かれなかったものは残らない」はそうだよなあ。

ということで「それがどうした?」な話ですが、書いてみましょう。

シェマL

ラカンは「よくわからん」の権化ですが、シェマLは「使えそうなツール」だと思っています。 「書くこと」に応用できそう。

もともとは「患者と分析家」の二人がいる場面で起こることを4つの段階に分けています。 ただし、ラカンの用語では患者は「主体」、分析家は「他者」になります。 主体が他者に話をする。 それはどういうことか。

1.主体 → 他人

主体はその場で思いつくことを言葉にする。

そのとき「自分から見える状況」を話題にするので、そこに「自分」は含まれていません。

「職場にこんな上司がいて」みたいな話ですね。

あるいは「この間、東京に出かけて行ったときに」と「外」の話をします。

2.他人 → 自分

相談事なので、いつまでも「他人」の話は続きません。

他人の話だけなら、まるで映画のあらすじを話すようなもので「はあ、そうでしたか」で終わってしまう。

「それで自分はどう思ったか」の話に移ります。 状況に合わせて自分がどう感じたか、何が困ったかの感想が出てくる。

3.自分 → 他者

一人で考えると第2段階までです。

他人のことを考え、自分のことを考え、また他人のことを考え、自分のことを考える。

堂々巡りになって先に進まない。

「相談」の特殊性は「そこに他者がいること」です。 自分の話を聞いている「赤の他人」がいる。 聞き手がその場にいることで、話し手の視点が「聞き手」に移り「この話はどう見えるのだろう?」と俯瞰的な位置に立ちます。

執筆だと「読者目線になる」瞬間。 堂々巡りの「外」に出ることができる。

4.他者 → 主体

他者の位置が「参与観察」における「観察」だとすると、主体の位置は「参与」の方です。

他者視点の観察によって「システム(あるいは構造)」を見渡した。

このシステムには「他人」だけでなく「自分」も組み込まれています。

「じゃあ、どうしたいのか」。 自分に自分で問いかける。 そのとき主体は状況に対して「主体」として向き合うことになります。 働きかける位置に立つことができる。

以上の四段階でシェマLが構成されています。

精神分析は主体が「欲望の主体としての自分」を発見するプロセスになっています。 ラカンによると、このプロセスは10〜15分らしい。 面接をそこで打ち切り「では、また明日」と終えるので、短時間セッションと呼ばれてました。

執筆プロセス

このシェマLを「書くこと」に引き寄せると「書き手と読者」の関係かな。 自分に内在する「読者目線」がちゃんと機能するかどうか。

4つの段階はDESCの構造をしています。 まず状況の描写があり、それに対する自分の感想を描き、視点を未来に移し「どうなるといいだろう」と考え、「じゃあ、どうしたいか」の行動選択を行う。

最初のフリーライティングで出てくるのは「状況の描写」です。 それは「他人の話」になる。 とにかく箇条書きで書いていってアイデアを記述する。

そのアイデアを読み直したとき出てくるのが「自分」ですね。 自分の感想。 その感想も箇条書きに織り込むと「自分も含まれた状況」の描写になります。 他人と自分、両方揃って「アウトライン」が出来上がります。

このアウトラインを見渡したとき出てくるのが「読者目線」です。 他者が現れる。 「いったいどういうこと?」と他人事みたいに読み直す。 全体の位置関係を「地図」として並べ直します。 マッピングが行われる。

それまでが「着想」だとすると、この読者目線で「構想」に変わります。 「想」を構築する段階になっている。 アーキテクチャーになっている。

そして最後に「じゃあ、どうするか」の意見が出てくる。 「状況は分かった」でおしまいにはなりません。 アリストテレスが実践知に関して「知っているだけでは分かったにはならない」と言った通り。

状況にどうコミットするか。 それをテキストから問いかけられます。 「あなたはどうするのか」と。

執筆プロセスはそうした段階を経ています。

まとめ

じゃあ、どういう「読者目線」が実践知に繋がるのか。

読者目線は「世間の目」ではない。 「世間」は第1段階の「他人」であって「他者」ではありません。 むしろ「大文字の他者」は同調圧力からの自由を促す力。

そうした「読者目線」なんだけど、ほんと、あるんだろうか。 「ヒンメルならそうする」という態度。 「世間がどう言おうと、お天道さんに顔向け出来ねぇ」というのが「他者」なんだけど。 フーテンの寅さんや高倉健は、現代社会でも可能なんだろうか。

「ダンダダン」はそれをテーマにしてると思う。 おかるんは健さんしてるよ。 「世間」よりも譲れないものがある。 それが「不器用」の内実だと思う。 いまKindle無料。 仏像ロボまで読みました。

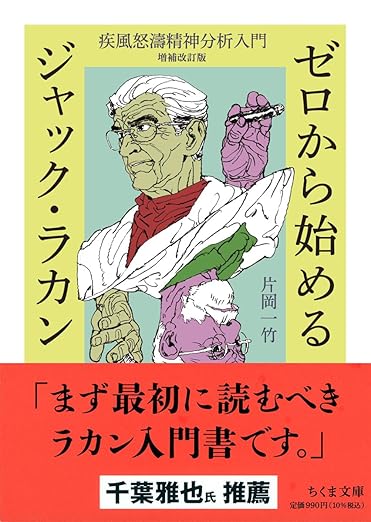

ゼロから始めるジャック・ラカン ――疾風怒濤精神分析入門 増補改訂版 (ちくま文庫 か-86-1) 文庫 – 2023/10/10

ゼロから始めるジャック・ラカン ――疾風怒濤精神分析入門 増補改訂版 (ちくま文庫 か-86-1) 文庫 – 2023/10/10 ダンダダン 1 (ジャンプコミックスDIGITAL) Kindle版

ダンダダン 1 (ジャンプコミックスDIGITAL) Kindle版