おやおや「同じテーマ」が続いている?

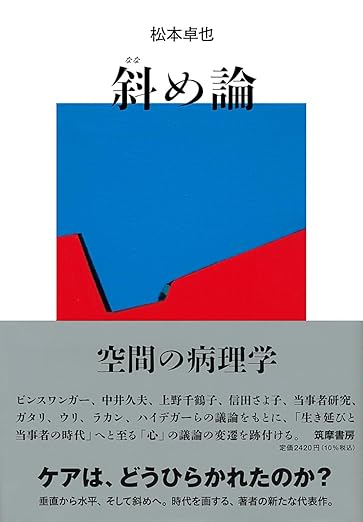

斜め論

ラカンに詳しい松本先生が最近の精神医学事情を分析している本。 いろいろなところで発表した論文集だけど、 集めてみると一つのテーマを巡って考察している。 それがガタリの「横断性」だった。 そんな感じかな。

いま第一章を読んだところですが、これもテトラですね。

- 従来の精神医学は垂直志向だった

- 最近は水平志向の治療論が成果を挙げている

- もともと精神医学は垂直方向であり、水平方向でもある

- いやいや、垂直/水平ではなく「斜め」なんじゃないか

この四段階で論が展開しています。 というか、破綻している。

テトラが見えるようになってから、 このタイプの論を追いかけるのがやりやすくなりました。 「斜め」に論を持っていくために 「垂直志向/水平志向」の分類に無理が入っていますね、これ。 べてるの当事者研究を、 従来のAAグループのような「水平志向」で読み取るのは無理でしょう。 全然別の発想で組み立てられているから。

あと「垂直」もそうかな。 これはこの間、岩宮先生の本を読んだとき 「最近の子どもたちは自己志向よりも関係志向に立脚している」 とあったのと同じ事態ですよね。 20世紀は「自分を深めること」に重きが置かれていたけど、 21世紀に入ると「集団への帰属」の比重が増してきた。 松本先生の「垂直から水平へ」もその変化を指しています。

と同時に、 松本先生の論では「垂直」が家父長制的な「上下関係」も意味している。 でもそれは別でしょ? 医療が医者の権威で「治療」を押し付けてきたことと 「自分を深めること」とは何の関係もありません。 ところが松本先生はわざと混同して「垂直」を使うから 「水平」もただの「仲良しごっこ」に落ちてしまいます。

そこから「斜め」と言われてもねえ。 問題の所在はわかりますよ。 「オープン・ダイアログなどの新しい治療論を精神医学で基礎付ける」 なのでしょう。 それをしておかないと、これらの治療論は 「一時的な流行」で終わってしまう。

創始者がいるうちは奇跡的な治療率を叩き出しても、 追随者の時代になると表面的な模倣になり 「あんまり効果ないじゃないか」と打ち捨てられる。 どの分野の理論でもそんな感じ。 精神分析とか、そういう経過で廃れましたから。

思春期センサーを絡める

垂直から水平へ。 これは岩宮先生の本でもそうでしたね。 ただ上で見たように松本先生の論ではそれがぶれています。 こういうときは四象限に限る。

| 自己志向 | 関係志向 | |

|---|---|---|

| 垂直志向 | ||

| 水平志向 |

表とすると上記のような枠組みになるかな。 各セルを『斜め論』から抜き出すとどうなるだろう。

| 自己志向 | 関係志向 | |

|---|---|---|

| 垂直志向 | ハイデガー | ラカン |

| 水平志向 | 当事者研究 | 反精神医学 |

こんな感じかなあ。

ハイデガーは他者との関係を「無駄なお喋り」と捉え、 自己と向き合い「本来性」を取り戻すことに重点を置いた。 それを精神医学に応用しようとしたビンスワンガーは、 たしかに精神病を理解する道筋を作ったけど 治療的にはあまり成功しなかった。

ハイデガーを踏襲しつつ他者との関係を考察したのがラカンで、 それは「転移」を治療の契機とするフロイトに依拠するからだろう。 主体は他者との出会いの中で事後的に形成される。 決して本来的にどこかにあったわけではない。

当事者研究は、たしかに他者とのつながりにおいて進展するが、 やっぱり当事者による「自己研究」だからなあ。 誰かが研究を主導するわけじゃないので「水平」ではあるものの 「自己を深める」という点では自己志向である。

そして、医者主導の精神医学が「水平」や「関係」にブレ始めたきっかけは 反精神医学にある。 松本先生もこの本の後半でジャン・ウリ先生を取り上げるみたいだから、 そこを楽しみにしたいです。 反精神医学とは何だったか。 その総括無しに「20世紀の精神医学」は描けないでしょう。

そして、それぞれはプロセスの「時節」なので、 どこかが偏れば、それとバランスを取ってどこかが興隆してくる。 「斜め」というより「流動体」なのではないか。

うーん、まとめてみたら、なんか偉そうになった。

で、オープン・ダイアログを精神医学にどう位置づけるか。 たしかにどこになるのだろうなあ。 水平志向ではあるけど、 社会活動につなげるわけでもないし。 やっぱり「斜め」か。 あまり詳しくないからわかんないや。

でも自分が精神病になったとき、 どのオリエンテーションの治療が受けたいかと聞かれたら 現状ではオープン・ダイアログですね。 ハイデガーやラカンは疲れそうだ。 調子が悪いとき難しいこと、言われてもね。

ダイアログ。 「対話」には力があると信じている。 その体験をしてみたい。

まとめ

とはいえ、まだ第一章。 ここからどう深掘りされるかな。

斜め論: 空間の病理学 (単行本)

斜め論: 空間の病理学 (単行本)